Mesnil-Fort. a publié un message sur Les Chapell... (77)

N°6 Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes (Comtesse de Verüa)

Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes devînt la Dame du Ménillet dans toute la puissance possible du terme.Jeanne-Baptiste de Luynes appartenait à une maison aussi illustre que considérée. Fille de Louis Charles d’Albert de Luynes, favori de Louis XIII, et de Marie de Rohan-Montbazon (fille d’Hercule), Louis-Charles d’Albert de Luynes fut reçu au parlement en qualité de pair de France le 24 novembre 1639, pourvu le 6 janvier 1643 de la charge de grand fauconnier et reçu chevalier des ordres du roi le 31 décembre 1661.

Dans la fameuse classification des familles ducales, d'après leur date d'érection à la pairie qui réglait l'ordre des préséances à la cour de Louis XIV, les Luynes occupaient le huitième rang sur dix-huit, à mi-chemin entre les d'Uzès et Bouteville, duc de Luxembourg, ce tardillon dont Saint-Simon a fustigé les impatientes prétentions.

Le père de Jeanne-Baptiste, Louis Charles d'Albert, duc de Luynes et de Chaulnes, s'était marié trois fois.

Il avait épousé en secondes noces Anne de Rohan-Montbazon, sa tante, la propre sœur de sa mère. De cette union notre héroïne naquit à Paris, à l'hôtel de Luynes, le 18 janvier 1670.

Elle eût pour parrain, le fils de Colbert, Jean-Baptiste, marquis de Seignelay, qui avait succédé à son père dans sa charge de secrétaire d'Etat à la marine, celui que Mme de Sévigné appelait « la splendeur ». A ce parrain fastueux, qui brûla la chandelle par les deux bouts, elle sera redevable de son prénom, comme de son goût pour la magnificence.

Ainsi que ses sœurs, Mmes de Bournonville et de Cessac, Jeanne-Baptiste fut élevée à Port-Royal, qui était proche de Dampierre, la demeure paternelle.

L'éducation sévère qu'y reçurent ces trois filles du duc de Luynes les marqua au moins initialement, car Pauline de Simiane, la petite-fille de Mme de Sévigné, raconte à son ami d'Héricourt en 1737 que « le jour qu'on les mena à l'Opéra, pour la première fois, elles ne tournèrent jamais les yeux sur le spectacle... »

« Pieux, sage et plein d'éloquence naturelle, le duc de Luynes, nous dit Saint-Simon, n'était pas riche. » Lâchons le mot, ce saint homme tirait le diable par la queue.

Il avait de nombreux enfants dont cinq filles du second lit.

Aux charges de sa progéniture, le duc en ajoutait d'autres dues à sa passion de bâtir et de planter. De 1675 à 1683, il fit reconstruire Dampierre par Mansart et dessiner son parc par Le Nôtre. Louis XIV suscitait alors bien des émules et l'on s'étonne que Saint-Simon, toujours au courant des nouvelles de l'époque, n'ait pas noté la coïncidence des dates.

A l'enfance de notre Jeanne-Baptiste correspond la construction de Dampierre.

Fort heureusement la plupart des filles du patriarche passaient pour jolies.

Jeanne était belle.Elle lut mariée à treize ans, le 25 août 1683 avec un gentilhomme piémontais, le comte Scaglia de Verue (1), du nom d'une petite ville forte située à quarante kilomètres de Turin.

Le prince charmant était bourré de prénoms (Marie Joseph Ignace Auguste Mainfroy - Jérôme) et farci de qualités.

Jeune, beau, bien fait, opulent, fort honnête homme, ainsi que l'on disait à l'époque, il ne manquait ni d'esprit ni d'élégance. On avait beaucoup remarqué sa bonne tournure au ballet des Triomphes de l'amour, donné à la cour en 1681.

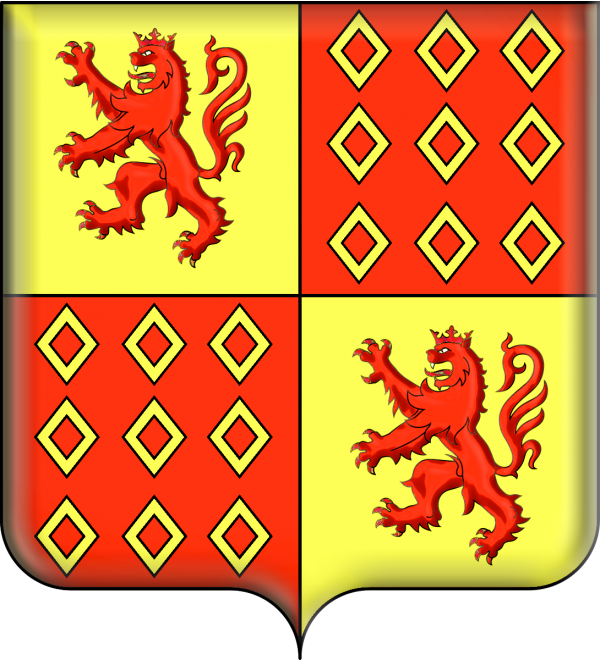

La famille Scaglia remontait aux Croisades ; ses armes l'attestaient : « une croix noire accantonée de quatre losanges sur champ d'argent. » Jérôme terminait son éducation en France, où il était venu à la suite de son oncle, l'abbé de Verue alors ambassadeur de Savoie à Paris. Il se destinait au métier des armes et l'on tira bon augure du fait que M. le Prince demanda pour lui Mlle de Luynes.

Elle n'eut garde de refuser ce grand parti, n'étant pas encore à l'âge où l'esprit malin et contrariant souffle chez les filles, vient leur rappeler qu'un homme ne saurait plaire qu'assaisonné de quelques défauts.

Seules les vaches aiment la salade sans vinaigre et encore on n'en est pas tout à fait sûr.

Saint-Simon écrit : « Ils s'aimèrent fort et passèrent quelques années dans ce bonheur. » Jeanne-Baptiste donna un fils à son époux à quatorze ans, puis, peu après, une fille, Marie-Anne.

Ces phrases, qui finissaient jadis pas mal de romans, pourraient servir de préface au nôtre.

Le jeune ménage rejoignit le Piémont à l'automne de 1684.

Jeanne-Baptiste ne dut se sentir nullement dépaysée à Turin, une belle ville de 40 000 habitants, bien située au bord du Pô, non loin de l'arc alpestre. Cette grandiose auréole de neiges apportait à l'épouse-enfant l'occasion de plaisirs nouveaux. Les vêtements d'hiver seyaient fort bien à la beauté candide de Jeanne-Baptiste, l'étoffaient. La cité piémontaise commençait à s'élargir, prenait des allures de capitale, tout au moins aux abords de la Place Royale.

Des quartiers neufs se bâtissaient et dans quelques maisons cossues, les ascenseurs faisaient leur apparition.

A cette rénovation M. de Vauban participait. Il modernisait les fortifications avec son goût habituel, ce sens des proportions dont on retrouve aujourd'hui encore les traces aux abords de nos frontières.

Heureux temps où le mot art s'associait si naturellement à l'épithète militaire !

Vauban travaillait, il est vrai, au profit de l'adversaire de demain :

M. de La Feuillade, sur la place forte de Turin, devait bientôt se casser les dents qu'il avait à vrai dire plutôt médiocres.

De son côté, le comte de Verue, qui commandait un régiment de dragons savoyards, s'entraînait à combattre plus tard dans le camp des ennemis de son souverain.

L'époque ne prenait pas au tragique les échanges de forces et de capitaines entre les belligérants : Villars, Schomberg, le Prince Eugène, Marl- borough, Berwick conservaient des relations amicales avec leurs adversaires, après avoir servi côte-à-côte dans la même armée. L'esprit européen, ou tout au moins la courtoisie européenne, subsistaient durant des guerres de coalition temporaire.

Pour le moment les troupes de Louis XIV occupaient en permanence la forteresse de Pignerol et occasionnellement quelques autres places du Piémont afin de damer le pion aux Espagnols du Milanais.

L'influence française dominait donc à Turin.

Ce fait réchauffait le climat de la cour qui passait alors pour la plus leste du monde malgré l'architecture sévère du Palais Madama. Celui-ci ne revêtit sa façade régence qu'en 1718 et son magnifique escalier ne fut terminé qu'à la fin du Grand Siècle.

En 1784, la cour de Turin ne manquait pas de grandes dames d'origine française capables d'enseigner à la jeune comtesse de Verue comment se descendait un escalier, alors qu'elle aurait eu besoin d'un guide du cœur, d'une confidente de ses pensées intimes.Non sans rechigner, Madame Royale, venait d'abandonner la régence et de transmettre le pouvoir à son fils, Victor-Amédée II, mais elle conservait son prestige et son éclat.

Cette Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, ancienne dame d'honneur d'Anne d'Autriche, riche de toutes les expériences, devait à la fois en imposer à notre jeune épousée et la séduire. Une patrie commune, la fidélité de l'ancienne régente à la cause française, le même patron — saint Jean-Baptiste, tout contribuait à les lier. Néanmoins le peu d'empire que Mme Royale avait sur son cœur et ses sens, l'échec de ses méthodes d'éducation auprès de son fils permettaient de douter de ses capacités pédagogiques.La femme de Victor-Amédée, la duchesse royale, Anne-Marie d'Orléans, fille de Monsieur et d'Henriette d'Angleterre, était, elle aussi, une nouvelle venue à la cour de Turin.

Effacée, sans personnalité, elle ne tint aucun rôle ni dans le cœur de son mari ni dans les affaires d'Etat.

Elle demeurait sous l'aile de Madame Royale, sa belle-mère, dont elle partageait l'attachement à la France, fort occupée à mettre au monde puis à élever deux fils que leur père terrorisa et deux princesses célèbres, Marie-Adélaïde, la future duchesse de Bourgogne et Marie-Louise, plus tard femme de Philippe V, roi d'Espagne.

Anne-Marie avait elle-même trop besoin de consolations pour pouvoir en offrir à d'autres.

Plus forte semblait devoir être la belle-mère de Mme de Verue.

Issue d'une famille du Dauphiné, les Dizimieu, Marie-Angélique était dame d'honneur de Madame Royale.

Veuve, fort considérée, intrigante, elle avait la tête d'un mentor.

Hélas ! elle appartenait à cette catégorie de duègnes qui s'acharnent à faire du mal à celles auxquelles elles veulent du bien, qui croient infranchissables les fossés du monde qu'elles n'ont point franchis, invitent sans cesse leurs patientes à ne pas regarder à leurs pieds mais loin devant elles, puis les morigènent au lieu de les réconforter, lorsqu'elles trébuchent.Jeanne-Baptiste sera donc seule en présence de l'adversaire. Il est fort connu, ce personnage.

A cette mère qu'il déteste, Victor- Amédée doit beaucoup, en tous cas sa beauté : « Il tenait de la maison de Nemours le poil blond ardent, les yeux d'un bleu particulier et d'une vivacité extrême » (1). « A vingt-six ans, il est parfaitement bien fait, assez beau de visage sans la bouche qu'il a très désagréable. » La personnalité de Victor-Amédée valait beaucoup moins que son portrait.

Ses contemporains lui ont témoigné une indulgence peu explicable, due sans doute à sa réussite politique : il a jeté les bases du succès de la Maison de Savoie ; il lui a donné ce titre de roi qu'elle postulait depuis longtemps. « L'Italie, disait-il, est un artichaut qu'il faut manger feuille à feuille. »

Dès son enfance il aima la chose militaire, se montra courageux au combat ; il n'eût pas, cependant, le génie des armes, quoique Villars et Saint-Simon aient tous deux prononcé à son propos ce grand mot, Catinat suffit à lui faire toucher terre. L'homme était odieux, « incompréhensible », au dire de Tessé.

Inquiet, versatile et retors en amour comme en politique, d'une jalousie tyrannique, ni compatible (accommodant), ni généreux, détestable fils, mauvais époux, il eût la triste fin qu'il méritait : en prison, incarcéré par son propre fils.

D'un tempérament précoce, il avait, dès son plus jeune âge, multiplié ses coups d'essai, croqué Mlle de Cumiana, dame d'atour de Madame Royale et Mlle de Saluées qui deviendra la mar- quise de Priez.

Dès qu'il vit Jeanne-Baptiste, il la trouva à son gré et la combla d'attentions.

Son mariage n'apportait aucune entrave à cette passion naissante.

En 1686, l'ambassadeur de France, le marquis d'Arcy, se montre soucieux de renseigner Louis XIV. Il lui écrit : « A la dernière après-dînée le duc a toujours mené la comtesse de Verue dans son traîneau. » Et le roi de répondre : « Continuez à m'informer des préférences d'estime qu'il peut avoir pour celles de sa cour qu'il croit les mieux mériter. »

Tous les Verue sont sur le qui-vive. Jeanne-Baptiste a jugé bon de s'ouvrir à son mari et à sa belle-mère de la cour pressante dont elle est l'objet. D'après Saint-Simon, « Jeanne fit tout ce qu'elle put pour ne pas se trouver aux fêtes mais la vieille s'en fâcha, la querella, lui dit qu'elle voulait faire l'importante, que c'était une imagination que lui donnait son amour-propre... Le mari voulut aussi qu'elle fut de ces fêtes et que sûre d'elle, quand bien même M. de Savoie en serait amoureux, il ne convenait ni à son honneur ni à sa fortune qu'elle manquât rien... »

Plutôt que de tendre une main secourable à Jeanne-Baptiste, M. de Verue songe à sa gloire : le 25 avril 1688, il demande à partir combattre le Turc en Hongrie, dont l'infidélité semble le préoccuper beaucoup plus que celle de sa femme.

Victor-Amédée n'a garde de lui refuser son autorisation.

Jeanne-Baptiste insiste auprès de sa belle-mère pour faire un séjour à la campagne ; elle se voit rudoyer à nouveau.

Il lui reste à simuler une maladie. Elle se fait ordonner les eaux de Bourbon pendant l'été de cette même année.

Devant la carence des Verue, elle a décidé de s'adresser à son vieux père, le duc de Luynes ; démarche assez touchante, que peu de filles ont le courage de faire en pareil cas.

Elle le supplie de se trouver à Bourbon pour l'entretenir, n'ayant pas la permission de se rendre à Paris.

C'est l'abbé de Verrue qui la conduit en France : un homme qui a passé la cinquantaine, alors ministre d'Etat à la cour de Savoie. Le duc s'émeut au récit de sa fille ; il veut l'emmener à Paris quelque temps mais l'abbé l'en dissuade, car « le duc se confessait au renard et au loup qui ne voulait rien moins que dérober sa brebis. »

Le vilain Tartuffe est devenu amoureux

fou de sa nièce ! Il tient à son tête-à-tête du retour en carrosse. Bientôt l'échec de sa passion le rend furieux.

Il maltraite, calomnie la pauvre enfant, l'abreuve de sarcasmes.

La famille de Verue, revenue tardivement de son erreur initiale, après avoir cru peut-être que Jeanne était coupable, alors qu'elle se montrait seulement imprudente, tenta une contre-attaque de la dernière heure — celle qui ne réussit jamais. « La douairière et l'abbé, écrivait M. d'Arcy au roi, lui représentèrent qu'il n'y avait ni avantage pour soi, ni considération, ni crédit à espérer, mais au contraire déplaisir sur déplaisir et éloignement d'un chacun à souffrir. »

M. de Verue, rentra sur ces entrefaites de Hongrie et Jeanne-Baptiste devint grosse, mais elle ne s'abstint de paraître à la cour que durant une semaine. « Le prince redoublait de soins et d'ardeur. » Jeanne fut-elle touchée dans son cœur ?

Se livra-t-elle à lui pour « se délivrer » de la persécution domestique ?

En janvier 1689, M. d'Arcy signale au roi que M. de Savoie vint la voir longtemps un soir dans sa loge à l'Opéra.

Cette loge n'était pas éclairée... Ce fut sans doute cette nuit-là qu'elle battit la chamade.

Le fait demeure incertain, car elle n'a pas tenu

de carnet de route de son voyage au pays du tendre.

Au début de 1689, Victor-Amédée se transporta à Nice avec toute la cour.

Le voyage avait été retardé de quelques semaines en raison du deuil de Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne, sœur de la duchesse de Savoie (12 février).

On rattrapa le temps perdu.

Sur cette côte que l'on n'appelait pas encore la Côte-d'Azur mais qui l'a toujours été pour les amants, les fêtes s'égrenèrent. A Villefranche-sur-Mer, l'escadre des galères de France prêta son concours à une soirée brillante. Victor-Amédée se montra pour une fois munificent, quitta son air despiton (boudeur) habituel.

L'allégresse était générale.

Il ne manqua point de cigales pour festoyer.

La guerre de la ligue d'Augsbourg commençait, une guerre à laquelle l'Europe tout entière devait prendre part.

Les événements se précipitèrent, pour l'Europe, comme pour notre Jeanne-Baptiste : « Elle se trouva grosse, son mari n'habitant plus avec elle depuis fort longtemps. »

Les Verue allèrent consulter leur parent, le marquis de Lavardin, ambassadeur à Rome auprès de Sa Sainteté. Louis XIV recommandait à M. d'Arcy d'observer une stricte neutralité, ne voulant pas déplaire à Victor-Amédée, lui fournir des prétextes de rupture :

il connaissait ses négociations avec Vienne pour abandonner le camp de la France. Lorsque la nouvelle et troisième Mme de Luynes demanda que Jeanne-Baptiste aille à Paris voir son père maintenant fort vieux et égrotant, le Roi écrivit à M. d'Arcy : « Ne vous mêlez de rien. »

Mme de Verue se retira au couvent des filles de Sainte-Marie.

Le pape lui fit donner l'autorisation d'en sortir et d'y rentrer comme bon lui semblerait. C'était là une faveur insigne et inusitée. Victor-Amédée, lui, se contentait de jouer la comédie à sa femme.

Il s'y entendait. Elle secoua la tête sans répondre, quand il lui demanda, l'air tout étonné : « Que dites-vous de la surprenante résolution de Mme de Verue d'entrer au couvent ? » Anne-Marie d'Orléans redoutait du duc de Savoie une autre trahison bien plus douloureuse pour une princesse française. Madame Royale la tenait au courant de ses soupçons et de ses craintes.

Jeanne-Baptiste accoucha d'une fille.

« L'éclat fait, voilà tous les Verue au désespoir, ironise Saint-Simon. Ils n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes... »

Ils boudèrent, embarrassant fort Victor-Amédée. Cependant M. de Rébenac remplaçait M. d'Arcy (janvier 1690).

Mauvais présage !

Depuis l'empoisonnement de Marie-Louise d'Orléans et l'entrée en guerre de l'Espagne, on le considérait comme l'ambassadeur des causes désespérées.

Déjà Louis XIV prenait ses précautions.

Le 15 juin 1690, il rompait avec Victor-Amédée, bientôt vaincu à Staffarde par Catinat, grand clerc en matière de tactique alpine. La tribu des Verue saisit l'occasion pour gagner la France.

La belle-mère se retira en Dauphiné avec ses quatre petits-enfants. Le courageux Verue sollicita et obtint du roi Louis XIV un régiment de dragons.

Il devait devenir bientôt maréchal de camp et commissaire général de la cavalerie, après avoir acheté sa charge au maréchal de Villars.

Jeanne-Baptiste resta seule à la cour de Savoie qu'elle domina impérieusement.

Son éclatante beauté, maintenant épanouie, son esprit alerte, sa féminité féconde avaient complètement asservi le souverain qui était « à ses pieds, comme devant une déesse et dont rien n'égala l'adoration ».

Semblable à beaucoup d'autres mâles, Victor-Amédée avait un tempérament de lézard, un animal qui préfère le séjour des sables chauds à celui des glaciers... Il aima la femme élue sans lésiner, sans barguigner. Son maître- amant la mettait parfois au courant des affaires de l'Etat, bien qu'il restât soupçonneux en amour, en politique, en gouvernement.

« Elle avait part aux grâces, disposait des faveurs, se faisait craindre et compter parmi les ministres. »

Victor-Amédée l'imposa comme dame d'atour à la duchesse, Jeanne eût plusieurs enfants dont deux seulement survécurent : « un fils fort bien fait et une fille fort belle. »

Leur baptême donna lieu à des cérémonies pleines d'éclats quasi officielles. Victor-Amé- dée conservera toujours un faible à l'égard de ces deux enfants légitimés en 1701, sous le nom de Suse, après d'interminables procédures.

Le règne de Jeanne se prolongea dix années mais tout n'alla pas sans heurts ni traverses.

Les deux amants s'affrontaient en querelles qui duraient des journées entières. La jalousie tyrannique de Victor-Amédée le tenaillait. D'humeur casanière il tenait Jeanne fort enfermée.

Il limitait les visites qu'elle recevait à celles de quelques familiers : le marquis de Saint-Thomas, le premier ministre, « un grand donneur de gabatine » (tromperie) ; le prince Eugène de Savoie, un Français, comme elle, au service de l'étranger ; entre deux batailles victorieuses ce grand soldat lui donna la manie des collections.Elle commença alors de rassembler ce mobilier, ces bijoux, ces médailles dont elle était férue.

Un goût très sûr la guidait dans ses achats. Victor-Amédée se plaisait dans cet intérieur soigné, aimait travailler chez elle avec ses ministres.

Il lui avait beaucoup donné, pierreries, joyaux, meubles, essayant de la retenir par sa passion féminine pour les colifichets. Bien qu'il fût avare, tout au moins lorsque les nécessités de la guerre l'obligeaient à retenir les cordons de sa bourse, il lui servit une pension de douze mille livres.

Jeanne, elle, ne lésinait jamais, préférait vendre des bijoux, au cas où son amant était à court d'argent.

Saint-Simon écrit que « sa hauteur la fit haïr ». Nous croyons plutôt que par ces temps difficiles, durant lesquels les troupes françaises occupaient le pays, où régnait la disette, où l'on toisait les maisons pour les taxer suivant leur élévation, sa qualité de Française et son luxe lui attirèrent des critiques, des inimitiés, de l'envie. Des misères de l'époque le peuple la rendit responsable.

Elle fut, paraît-il, empoisonnée. Le contrepoison que Victor- Amédée lui administra la sauva. Elle guérit et sa beauté n'en souffrit point. On raconte que, guérie elle-même de cette tentative d’empoisonnement de la part d’ennemis en Italie, elle en remit le remède à Madame de Ventadour, ce qui contribua à sauver, en 1712, le futur Louis XV de la rougeole qui emporta son frère aîné, le duc de Bretagne.

Cet épisode lui valut la reconnaissance et l’amitié de Louis XV. Madame de Verrue devint alors familière de la cour. Elle fut notamment l’amie intime du duc de Bourbon et de sa mère, la princesse Douairière de Condé.

Elle eut la petite vérole en 1691.

Victor-Amédée s’installa à son chevet, comme aurait fait une garde et ne l'en aima pas moins, quoique toujours à sa manière. Il fut malade à son tour.

Son caractère s'aigrissait de plus en plus. Les revers de la guerre blessèrent son amour-propre.

« Il tint fort de court sur ses affaires » Jeanne-Baptiste qui éprouva tous les fers de l'esclavage. Cet esclavage pesait à son esprit enjoué et ouvert.

Tandis que l'amour de l'amant demeurait enraciné, celui de la favorite se refroidissait. Elle ne sentait plus que la servitude. Elle eut aussi assurément le mal du pays, regretta la France,

souffrit d'être associée au rôle permanent de traditore que Victor- Amédée jouait à l'égard de Louis XIV.

Enfin elle ressentit quelques remords, éprouva cet ennui qui ronge l'amour illégitime, conduit invinciblement la femme à changer de maître et de prison.

Elle médita une retraite.

En 1696, Victor-Amédée fit sa paix avec Versailles, une paix fort bénéfique pour le Piémont, libéré de l'hypothèque humiliante de Pignerol.

Sa fille, la princesse Marie-Adélaïde, fut la colombe qui apporta à la cour de France le rameau d'olivier.

Victor- Amédée ne renonçant pas pour autant à ses intrigues, Louis XIV lui opposa un émule en cautèle : le comte de Tessé, envoyé en mission à Turin.

D'otage, celui-ci devint vite plénipotentiaire et informateur.

C'était « un esprit raconteur », a dit de lui notre Jeanne-Baptiste. Tous deux s'entendirent fort bien, échangèrent une correspondance suivie quoique prudente. Mme de Verue n'eut garde de manquer l'occasion de se réconcilier avec Louis XIV :« Ce que je fais à présent, écrit-elle à son nouvel ami, vous doit pourtant assurer qu'en changeant de manière je ne changerai jamais de sentiments, tant je suis folle d'aimer le Roi, sans l'avoir jamais vu, mais je suis française. »Tessé accepte les services d'une alliée dont il s'exagère la puissance.

Il demande au roi en 1698 : « Mme de Verue a un pouvoir absolu sur lui (Victor-Amédée) et il n'a rien de caché pour elle. »

Jeanne persuade à Tessé que Madame Royale sert la France sans discernement : « Cette brouillonne et imprudente, la mère Royale, a dit au marquis de Saint-Thomas que j'étais la meilleure de vos amies... »

Notre Jeanne se montre plus avisée : « Devinez d'où je vous écris ! de ma chaise percée, car je ne sais à qui me fier tant je suis observée... » Elle écrira à Tessé quelques jours plus tard sur le même ton familier : « J'ai du loisir... Maître Victor a un clou au bras dont il souffre et il est chez lui. »

Elle tient à préciser la nature de ses relations avec Victor-Amédée : « Le duc voulait de moi certaines bassesses qui ne m’accommode plus et qui sont retranchées. Je l'envoyai passer ailleurs ses furies et nous avons accommodé tout cela de la manière la plus plaisante... »

Le duc a une nouvelle maîtresse, la comtesse de Trinité, mais il ne peut se passer de la compagnie de Jeanne. Après avoir apaisé ses furies, il lui revient déférent et soumis.

De cette situation Tessé ne laisse rien ignorer au roi : « De fait, elle connaît son malheur, s'en repent, ne peut encore se retirer tout à fait et conduit présentement sa barque infortunée sans crime et comme une amie pour qui l'on conserve toute la confiance dont on peut être capable et à qui l'on laisse son cœur et assez d'estime, quand bien même par libertinage l'on porte son corps ailleurs. » Ces mœurs de sultan présagent le XVIII siècle.

On croirait lire Les liaisons dangereuses.

La mâtine laisse à chacun son dû : « Je n'oublie rien, précise-t-elle, pour que Mme la duchesse soit contente et grosse. » En 1698, Anne-Marie d'Orléans donnera un fils au duc de Savoie.

Victor-Amédée, le plus retors des politiques de l'époque, sera floué : « Je vous avertirai exactement des choses qui pourront regarder les intérêts du Roi », demande bientôt Mme de Verue à son correspondant.

Tessé peut écrire à Louis XIV : « Si la paix ne se faisait pas, (il faudrait) attacher le duc de Savoie par quelque intérêt pécuniaire auquel il est très sensible, intolérable à ceux qui l'aime le mieux et le voient le plus souvent. »

Le duc se méfiait et Jeanne-Baptiste conseillait à Tessé « de rengainer ses soupers » qui ne servaient à rien. Un tel imbroglio ne pouvait se prolonger.Jeanne-Baptiste prépare son retour en France, non sans dignité, en gardant ses distances : « Que le Roi ne me considère pas comme une malheureuse qui devrait entrer aux Repenties. Bref il n'est pas question de justification, mais je suis sensible à ce qu'étant née française, le Roi ne croit pas que je suis une misérable, indigne, comme mon frère l'a dit, de toute considération. »

Jeanne, qui souffre de plus en plus « de la gêne où elle se trouve », déménage son mobilier à la cloche de bois, grâce aux complicités d'un serviteur discret et d'un antiquaire de Turin au- quel elle fait une vente fictive et provisoire de ses collections. Ayant ainsi mis à couvert tout ce qu'elle peut, elle règle avec astuce les derniers détails de son évasion. Elle fait venir à Turin son frère, Charles-Hercule de Luynes. Ce chef d'escadre dans la marine royale ne juge pas indigne de lui de se déguiser en laquais. Elle profite d'un séjour de « Maître Victor » à Chambéry et lui renvoie ses pierreries. Le 15 octobre 1700, accompagnée du chevalier d’Luynes, la dame part sans hâte dans son carrosse qu'elle laisse à l'entrée d'un cabaret et traverse à pied les Alpes le plus tranquillement du monde.

Notre Jeanne-Baptiste, à peine arrivée en France, découvrit devant elle une route pavée d'obstacles. Sa famille montrait peu d'enthousiasme pour la recevoir. Mais le duc de Chevreuse ne pouvait donner un démenti à sa réputation de bonté et de civilité. Bientôt elle se rendit à Dampierre, y reçut la visite de ses frères et le pardon fut facile. Néanmoins, « après avoir été reine en Piémont pendant douze ans, elle se trouva en France une fort petite particulière. »

Tout en se montrant très piqué de sa fuite, Victor-Amédée fit preuve à l'égard de la fugitive d'une grande mansuétude. Il s'informa d'elle par le comte de Vernon, son ambassadeur, le pria de demander au Roi d'honorer Mme de Verue de sa protection. Il lui fit restituer ses bijoux, continua à lui payer sa pension, s'informa de sa santé. Quoique celle-ci fût fort ébranlée, Mme de Verue ne laissait rien paraître de sa lassitude.

Elle s'installa au couvent des filles du Saint-Sacrement de la rue Saint-Louis, au Marais, s'habitua à l'air de Paris, moins subtil et moins pénétrant que celui de Turin, se contenta de repas frugaux : « La dame, racontait le comte de Vernon à Victor-Amédée, ne mange qu'un potage et une poularde le matin et le soir avec du fruit cuit, ce que la sœur apprête dans le couvent. Elle prend comme remède du sirop de roses de Turin, car ici les roses n'ont pas le même parfum que chez nous. »En 1701, la comtesse de Verue tenta de s'accommoder avec son époux. Celui-ci demeura intraitable.

Il ne manquait pas d'esprit mais peut-on demander à un mari dans son cas de faire preuve d'humour ?

Le protocole de séparation, rédigé par un notaire parisien, témoigne de la rancune que manifestait M. de Verue à sa femme : « En attendant qu'il plût à Dieu de réunir leurs esprits et d'adoucir l'aigreur que la discorde avait mis dans leur cœur, ils ont reconnu qu'ils étaient encore plus aigris qu'ils ne l'avaient été et que, bien loin de vivre ensemble, il fallait prévenir les occasions inopinées de se trouver ensemble dans les lieux où ils pouvaient donner des marques publiques de leur aversion.»

Jeanne-Baptiste dut s'engager à ne paraître ni à l'Opéra, ni aux Tuileries, ni dans les bals publics, à n'aller que le matin aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, à se retirer sur le champ, si elle arrivait dans une maison où le comte était déjà.Elle obtint l'autorisation, à cause de sa mauvaise santé, d'occuper un pavillon attenant au couvent des dames bénédictines de Notre-Dame de Consolation, rue du Cherche-Midi, mais son époux exigea que les fenêtres du pavillon fussent grillagées, en particulier celles du parloir.

Le comte de Verue fut tué dans les rangs de l'armée française à la bataille d'Hochstett, le 13 août 1704.

Le roi accorda une pension de mille écus au jeune comte de Dimizieu, qui avait combattu aux côtés de son père. Ce fils de Mme de Verue mourut deux ans plus tard, à Tournai, au moment où elle tentait de se rapprocher de ses enfants légitimes que sa belle-mère tenait éloignés d'elle.

Si ces malheurs affligèrent notre Jeanne, elle n'en laissa rien paraître : « sitôt la mort de son mari, elle fit ôter, raconte Dangeau dans son Journal, les grilles du couvent et fut dans le monde comme les autres femmes. »

La comtesse de Verue encore belle avait appris à regarder « sans tenir bureau d'esprit ». Son expérience pouvait instruire et séduire. Bien qu'elle arrivât à l'âge où tant de femmes se

complaisent dans les intrigues politiques, tant que Louis XIV vécût, elle se tint à l'écart des deux oppositions : la coterie licencieuse de Philippe, duc d'Orléans, le futur Régent, et le clan collet-monté et vertueux du duc de Bourgogne dont faisaient partie Vauban, Fénelon et le duc de Chevreuse, le frère de Jeanne- Baptiste.

L'appât de ses richesses apprivoisa sa famille, pour laquelle elle se montra généreuse et pleine de cœur.

Dès qu'elle fut un peu ancrée dans le monde, en 1703, elle acheta 24000 livres à Mme de Louvois une jolie propriété de campagne à Meudon qu'elle ne cessa d'agrandir.

Elle acquit également à Paris rue du Cherche-Midi plusieurs maisons qu'elle réunit. L'ensemble devint un vaste hôtel. Ce sera dans cet hôtel particulier que le destin du Ménillet va s’infléchir inexorablement quand le 20 juin 1728 le Marquis Abraham Peirenc de Moras se rendra a cette adresse rue du cherche Midi, motif de son déplacement, l’acquisition du château et de la terre & Seigneurie du Ménillet...Sa fortune ayant été encore accrue par le système Law, elle projeta en 1719 les plans de deux hôtels jumeaux donnant respectivement sur les rues du cherche-midi et sur la rue du regard à faire construire par l’architecte Victor Dailly, dont ne reste de nos jours que le n°1 rue du regard.

Celui ouvrant rue du cherche-midi, où se tient le conseil de guerre qui jugea le capitaine Dreyfus en décembre 1894, à été démoli et son portail remonté au parc de Jeurre dans l’Essonne.

L’hôtel Verrue que la comtesse n’habita jamais, devait alors se situer au n°8 de la rue d’Assas et sa construction ne commença qu’en 1740; de même que le plafond de son hôtel d’Aubeterre (qu’elle avait agrandi d’une galerie pour exposer ses objets), peint par Claude Audran, se trouve aujourd’hui au musée des arts décoratifs de Paris.

On peut le voir encore sur le plan de Turgot (1).

Chez la comtesse de Verrue on lit bonne chère. Son usage du monde, son esprit de famille, son opulence lui attirèrent beaucoup d'admirateurs. « Peu à peu elle reprit les airs de supériorité auxquels elle était si accoutumée et à force d'esprit, de ménagements et de politesse elle y accoutuma le monde. » Ses amis prisaient fort cette femme aimable, spirituelle, indulgente.

On lui prêta une liaison avec La Faye, inspecteur général des Fermes.

Elle se lia aussi étroitement avec le fantasque comte de Lassay, le favori de la duchesse de Bourbon.

La duchesse l'accueil- lit chaleureusement et Jeanne-Baptiste devint « le chef du conseil de Monsieur le duc. »

Le Mississipi était le Pérou de cette société.

La comtesse de Verrue gagna beaucoup d'argent en participant habilement à l'agiotage que Law mit à la mode et qui ruina tant de pauvres gens. « Sa pelote grossit », et sa cour également.

Voilà Jeanne devenue femme d'affaires et quelle femme d'affaires !

Le prince et la princesse de Carignan, sa fille, vinrent alors s'installer à Paris, participer « sans aucun ménagement au pillage de la France ». Ils vivaient en bohémiens, indifférents aux critiques et se moquant de leurs créanciers. Mme de Verue « sut les dresser et trouver au-delà de ses espérances », suivant le mot fort sévère de Saint-Simon.

Signalons au passage que la descendance du prince de Carignan (fils du fameux muet, le frère aîné du comte de Soissons, père du prince Eugène) recueillera la couronne de Savoie, en 1831, après extinction de la branche aînée.

Jeanne-Baptiste, sur le tard, s’accommode d'un certain Glucq qui s'octroya le nom de Saint-Port, après s'être enrichi aux Gobelins. Elle l'épousa, « voulant bien qu'on le sache mais pas qu'on le dise ». Saint-Simon compare cette union discrète à celle de Louis XIV et de Mme de Maintenon ; il reconnaît que Glucq,

« un homme doux et modeste », ne se servit pas de sa situation en dépit de sa connaissance de l'intrigue et du monde.

C'est à cette époque que la passion de Jeanne pour les collections atteignit son paroxysme.

Elle aima passionnément les lettres et les arts : tout ce qui était beau, élégant.

Saint-Simon ne semble pas avoir apprécié cette frénésie : « Elle vit noyée, écrit-il, dans la profusion de toutes sortes de biens... dans une maison moins meublée qu'elle n'est boutique, accablée de tout ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux : tableaux, livres, argenterie, meubles, porcelaines. »

Le duc de Luynes, lui aussi, raillera « une manie d'acheter six fois, dix fois plus qu'il ne lui fallait. » En effet l'inventaire des nombreuses demeures de Jeanne ressemble fort à celui d'un antiquaire.

Il mentionne notamment soixante pots à tabac à priser, deux cent vingt-huit tabatières, sept mille cinq cent onze pierres gravées, une infinité de montres et de bagues.

Chez elle les tableaux mosaïquent les murs.

Dans son salon on n'en compte pas moins de soixante-dix.

L'encombrement de ce capharnaum peut déplaire mais le seul choix qu'elle fit de certains tableaux témoigne de son éclectisme.On retrouve ses Claude Lorrain à la National Gallery.

Mais la comtesse de Verrue est surtout connue comme l’une des plus grandes bibliophiles de son temps. Elle conservait ses livres dans un grand cabinet prenant jour par deux fenêtres ouvertes sur le jardin de son hôtel, dans des armoires en marqueterie de Boulle aux portes garnies de rideaux de taffetas vert. Elle devait posséder environ 18 000 volumes (à Paris et à Meudon). La partie de sa bibliothèque conservée à Paris fut dispersée en 1737 par le libraire Gabriel Martin, dans un catalogue de 3000 références. L’autre partie, restée sur place à Meudon, fut encore agrandie jusqu’à 24 000 volumes par ses héritiers et passa partiellement dans la bibliothèque du duc et de la duchesse d’Aumont, puis dans celle de leurs héritiers le duc et la duchesse de Villeroy, qui fut confisquée à la révolution.

Estimé 18 000 livres à l'inventaire, son Charles I , de van Dyck, est au Louvre, après avoir appartenu à la du Barry.

Elle sut apprécier les Flamands, en particulier Wouwerman et Teniers, dont elle rassembla une trentaine de toiles.

Sa bibliothèque de dix-huit mille livres (aux armes de Verue et Luynes accolées, avec le timbre Meudon en or) a constitué dans la suite le fond de celle de l'Arsenal. Notons, parmi maints volumes, la Relation de la cour de Savoye, les Amours de Madame Royale, un libelle qui devait rappeler à la dame sa jeunesse ultramondaine. Claude Audran travailla pour elle, décora dans son hôtel de la rue du Cherche-Midi un plafond avec « des singeries (1) ».

Elle fit grand cas aussi des œuvres de Jean-Baptiste Oudry, le directeur des Gobelins, le meilleur animalier du temps.

Elle fit faire son portrait par Watteau (2).

Jeanne-Baptiste prisait beaucoup les bêtes. Cinq cents oiseaux venus des Iles ou des Indes remplissaient son vestibule, couvraient la voix de ses invités, proclamaient par leurs sifflements, leurs jacassements, que Jeanne était la fille d'un Grand Fauconnier du roi. Elle avait un train confortable. Quinze solipèdes meublaient son écurie : deux juments de selle de poil bai, treize chevaux, tous noirs à queue courte.

Elle se plaisait à les baptiser elle-même : Ondine, Princesse, Badine, Docile, Rondine...

Jeanne-Baptiste n'était pas cachottière : les objets familiers de son intérieur claironnaient les qualités et les défauts de la maîtresse de céans.

Elle était généreuse, fantasque, gourmande, coquette.

Cette grande dame raffinée tolérait chez elle le désordre, le gaspillage.

A Meudon tous ses frères et sœurs avaient leur chambre.

Sa cave était remplie des meilleurs vins : alicante, graves, bourgogne ; point de Champagne mais des vins du Piémont dont le goût un peu musqué lui rappelait le règne de « Maître Victor ».

Quant à sa garde-robe, il faudra plusieurs scribes pour en dresser l'inventaire : quatre cent quatre-vingts chemises, cinq cents douzaines de mouchoirs, d'innombrables jupons, soixante corsets, deux cent vingt-neuf paires de draps.

Ses robes sont en toile à fleurs, en damas bleu et blanc, en satin, en moire, en soie blanche rayée à bouquets, en gourgourou blanc, en rat de Saint- Maur et de Chypre.

Les femmes qui vieillissent se plaisent à se noyer dans la mer des fanfreluches.

Tout cela Jeanne-Baptiste aime non seulement à le montrer mais à le produire, comme si elle voulait oublier les années de vaches maigres de sa jeunesse.Saint-Simon décrit d'une plume plus contondante qu'un scalpel l'hiver hâtif de Mme de Verue. « Elle tâche encore d'influencer par bricole à la cour du duc de Bourbon... Elle règne

encore par M. Chauvelin (le garde des sceaux) qui n'a pas oublié ce qu'il lui doit... Jamais de visites à qui que ce soit, hors Mme la duchesse (de Bourbon) et rarement.

Avec des restes de beauté qu'elle soutient et bonne chère (pour les autres)...

Elle mâche les viandes et ne fait qu'en tirer la substance, ce qui n'est guère agréable à voir ni guère aussi à faire...

Esclave du régime et de la médecine, ainsi nul ne peut être heureux... »

Moins cruel que le petit duc, nous préférons laisser au lecteur une dernière image plus souriante et plus sereine, la chambre, où Jeanne a vécu ses dernières années à Meudon, la pièce intime dont la tenture de damas, couleur de feu, lui rappelle de juvéniles effervescences, le canapé où elle s'étend quand elle souffre, sent le poids de son corps abîmé par des maternités trop précoces et trop nombreuses.

Attire les regards, le lit surélevé où l'on accède par deux marches.

En bois peint, avec la haute voilure de son ciel plissé, il ressemble à une frégate de la marine du roi : profonde, agile, prête à recevoir dans ses flancs quelque fier capitaine.

Auprès de ce monument, le prie-Dieu semble discret et humble comme le Jésus de la crèche. Parmi les joies de ce monde, Jeanne-Baptiste a-t-elle trouvé le temps de jouer de la lyre au Seigneur — celui qui a toujours le dernier mot, avec les femmes elles aussi ? (un privilège tellement extraordinaire qui nous semble figurer parmi les preuves les plus convaincantes de l'existence de Dieu...)L'historien, même s'il est amoureux de son héroïne, n'a le droit de rien conjecturer. Jeanne-Baptiste ressemblait à l'un de ces miroirs d'eau de l'époque, qui ont plus de façade que de profondeur.

Pour devenir dévote il lui manqua, non les bases de la religion — Port-Royal les lui avait enseignées — mais un trésor d'amour intact. Elle fréquentait les esprits forts, inclinait à l'épi- curisme, comme le laisse entendre son épitaphe qu'elle avait, paraît-il, composée elle-même.

Il ne faut pourtant pas exagérer la valeur de ces jeux d'esprit alors à la mode :Ci-gît dans une paix profonde Cette femme de volupté

Qui pour une plus grande sécurité

Fit son paradis en ce monde.Elle mourut d'un abcès au poumon le 18 novembre 1736, quatre ans après Victor-Amédée de Savoie.

Son testament désignait son frère Louis-Joseph, prince de Grimberghen, comme son légataire universel, de moitié avec sa nièce, Mme de Duras.

Elle laissait à chacun de ses vingt-cinq serviteurs d'importantes gratifications, à ses filles de service, une pension, le mobilier de leur chambre, aux pauvres de la paroisse Saint- Sulpice, trois mille livres.

Elle répartissait ses effets entre ses femmes de chambre.

A part ses propriétés et une quantité immense d'effets et de meubles, elle ne laissait que 15 à 20000 livres de rente.

Son testament exprimait ses dernières volontés : elle voulait être enterrée avec simplicité, sans tentures ; cent pauvres devaient assister à ses obsèques, chacun recevant quinze livres d'aumônes.

Enfin, elle souhaitait que le lendemain de son décès, mille messes soient célébrées pour le repos de son âme.

Cette mort fit grand bruit en France. Mme de Simiane en parle dans l'une de ses lettres à Mr d'Héricourt dont le ton est quelque peu janséniste : « Nous savons les morts de... et de Mme de Verue, et des fragments de leurs dernières dispositions...

Quand on sait leur vie, on ne dit que trop les circonstances de leur mort, à moins de ces grâces finales du bon larron, qui sont si rares qu'on ne doit pas y compter.

Il faut pourtant paraître tous à ce grand tribunal ; et que feront ceux qui n'y apportent que des actions du Mississipi ?

Je tremble de plus en plus, mon cher Monsieur : je tremble pour moi, primo ; je tremble pour mes amis, pour les morts, pour les vivants, pour vous en particulier : je voudrais vous voir un saint... »

Nous ne partageons pas le pessimisme de Mme de Simiane.

Les ultimes pensées de la comtesse de Verue traduisaient son repentir, sa charité. Jeanne-Baptiste manifestait le désir d'expier son orgueil par l'humilité. Ses dispositions testamentaires sont celles d'une chrétienne qui aurait lu ce verset de l'Imitation de Jésus-Christ : « Voilà que les riches du siècle s'évanouiront comme la fumée, et il ne leur restera aucun souvenir de leurs joies passées. » De la fille de la comtesse de Verrue descend toute la famille royale d'Italie... Sources internet et ANF

Recherches propriétaires @JLT

Photos internet et collection particulière propriétaire @JLT

Photos de l’acte notarial Archives Nationale Française

Suite et fin acte notarial de vente Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite et fin acte notarial de vente Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Suite acte notarial de vente de la Comtesse de Verüa au Marquis de Moras

Acte notarial de vente des Seigneuries de Champrose et du Ménillet

Acte notarial de vente des Seigneuries de Champrose et du Ménillet

Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes (Comtesse de Verrue)

Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes (Comtesse de Verrue)

Jean Baptiste d’Albert de Luynes (Comtesse de Veruä)

Jean Baptiste d’Albert de Luynes (Comtesse de Veruä)

Armoiries de la famille de Luynes

Armoiries de la famille de Luynes