Mesnil-Fort. a publié un message sur Les Chapell... (77)

N°1Le Chevalier Bailledart l’aveu au Roi Charles V sur le Mésnil-Forterin ⚜️⚜️⚜️

Il est évident que l’histoire de la seigneurie du Mésnil-Forterin n’a pas commencé en 1367 avec cet aveu rendu au Roi Charles V (le sage) par le chevalier Robert Bailledart puissant homme d’armes qui venait d’un nouvel ordre de chevalerie fondé par le roi Jean II (le Bon) en 1351: l’ordre de l’Étoile ou Chevalerie de Notre Dame de la Noble Maison {élite militaire choisie et disciplinée} il faisait partie du conseil du Duc Philippe d’Orléans et seigneur de Bois-Malesherbes et de Ville Sauvage.

Si on est tenté d’avancer la période (classique) des temps féodaux (10ème—milieu 11ème siècle) pour dater la création du Mésnil, on ne peut aller plus loin dans cette direction, faute de preuves ou de solides indices trouvés dans les textes.

Il y aurait même un indice qui pousserait plutôt dans l’autre sens , celui d’une apparition plus tardive. Cet indice, ce fait, c’est la très forte densité en seigneuries autour du Mésnil; aux Chapelles Bourbon même (alors appelées les Chapelles Haoüys), mais aussi à Neufmoutiers, Favières et les environs de Tournam (Doyenné du Vieux Corbeil).

Il semble difficile d’avoir pu élever son donjon en bois autour de l’an Mil dans ces conditions et avec de dangereux voisins si nombreux. Mais sait-on jamais ?1377 Ysabel de Ville Sauvage fille de Robert Bailledart hérite du Mesnil Forterin. ORDONNANCE SUR LES FORÊTS Dès le XIIIème siècle, on prend conscience de l'importance des forêts[194]. D'une part, le bois se raréfie et se renchérit du fait des défrichages intensifs réalisés en Occident depuis le Xème siècle. Le bois est, au début du Moyen Âge, le principal combustible et matériau de construction[195], disponible aisément à proximité immédiate et facile à transporter par flottage. Le renchérissement du bois a conduit à une utilisation plus systématique de la pierre pour la construction et le charbon comme combustible industriel[196] (principalement pour les forges). D'autre part, la forêt menace de ne plus remplir son rôle nourricier pour la population et de terrain de chasse pour la noblesse. Les autorités prennent donc des mesures pour mieux contrôler les défrichages. Charles V s'inscrit dans cette démarche en promulguant en 1376 une ordonnance de 52 articles sur les forêts, élaborée sur son ordre par la Chambre des comptes après une enquête minutieuse[197]. Les forêts royales sont confiées à 6 maîtres forestiers devant inspecter 2 fois par an les forêts dont ils ont la charge[197]. Ils doivent en décrire l'état et en présenter la situation comptable à la Chambre des comptes, y compris les amendes perçues par leurs sergents[197]. Ils sont payés 400 livres annuelles et en livraisons de bois[197]. À l'échelon subalterne sont institués des gruyères et des verdiers (gardes forestiers). Une exploitation forestière régulière placée sous haute surveillance est aussi instituée[197].

Politiquement, l'affaire a aussi pour objet de débarrasser le Conseil du roi des Meluns (ils y sont depuis Jean le Bon) devenus trop puissants politiquement pour que Charles V puisse les évincer. Les habitants de Sens, utilisant les recours judiciaires permis par la mise en pratique de l'État de droit par le roi, portent plainte devant le Parlement de Paris contre des abus de pouvoir de la part de Jean de Melun, qui avait récupéré la charge de souverain des eaux et forêts. Les communautés villageoises bénéficiaient depuis des temps immémoriaux du droit d’usage de ses bois (pâture, ramassage des branches mortes, charbon de bois, glanée…) ; or les gardes forestiers, protégés par des commissions royales délivrées par l'archevêque Guillaume de Melun, les saisissaient, les mettaient aux fers et les soumettaient à rançon[198]. L'arrêt de la cour de justice royale tombe le 31 août 1375 : les droits d'usage sont restitués aux communautés, la justice temporelle de l'archevêché est confisquée par le roi et Jean de Melun se voit retirer sa charge de souverain des eaux et forêts[198]. Les Melun sont alors écartés du pouvoir et l'autorité royale en sort une fois de plus renforcée, montrant qu'elle est juste et que, s'appuyant sur le droit, elle ne privilégie pas les puissants.Raison de plus pour les moines du Prieuré de Sainte Catherine d’acquérir quelques mois après l’ordonnance la Seigneurie du Mesnil Forterin avec sa forêt et ses terres qui seront une source de revenus importants dans la culture de blé, Froment et seigle, pour ce qui est du gibier, le cidre, le poisson, la volaille et le bois de chauffage seront eux des produits nécessaires à la communauté moines et employés, (fort probable 50 personnes) vivant et travaillent au Ménillet pour le compte du Prieuré Royal de Paris.Sources infos: ANF et internet

Recherches historiques: Nicolas Rubisiak Historien des châteaux

Photos ANF internet et propriétaire @JLT

Textes Nicolas Rubisiak et propriétaire @JLT

Charles V (le sage) Roi de France

Charles V (le sage) Roi de France

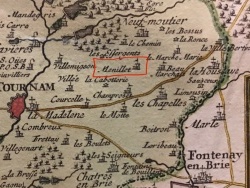

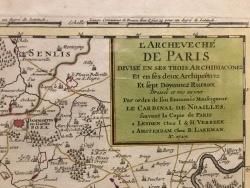

Le château du Ménillet sur la carte de l’Archevêché collection particulière @JLT

Le château du Ménillet sur la carte de l’Archevêché collection particulière @JLT

Doyenné du Vieux Corbeil. Collection particulière @JLT

Doyenné du Vieux Corbeil. Collection particulière @JLT

Carte de l’Archevêché de Paris

Carte de l’Archevêché de Paris

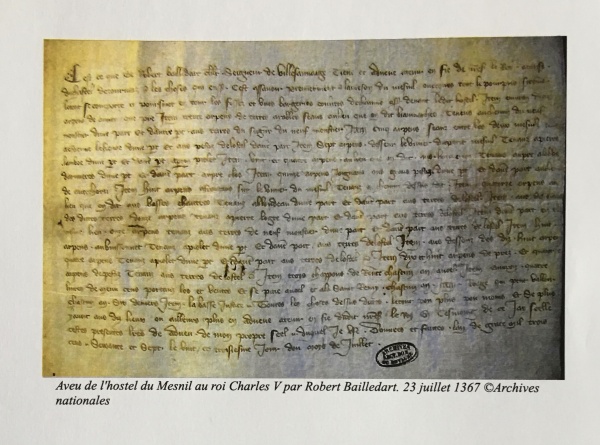

Aveu de l’hostel du Mesnil au roi Charles V par Robert Bailledart du 23/07/1367

Aveu de l’hostel du Mesnil au roi Charles V par Robert Bailledart du 23/07/1367